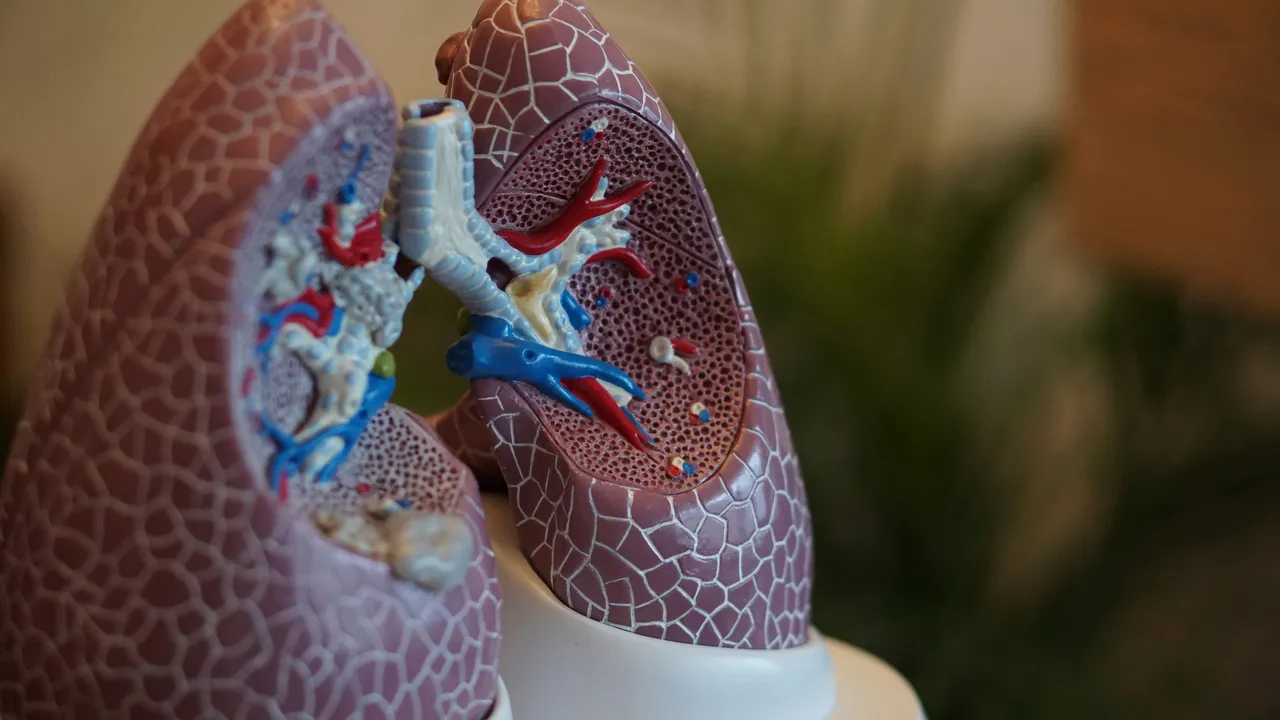

La fibrosi polmonare idiopatica rappresenta una delle principali minacce silenziose per la salute respiratoria, capace di avanzare per mesi o addirittura anni senza segnali evidenti, fino a quando la compromissione del tessuto polmonare diventa così estesa da risultare potenzialmente fatale. Il termine “polmoni a nido d’ape” descrive un pattern anatomico e radiologico in cui gli alveoli, ovvero le strutture polmonari responsabili dello scambio gassoso, vengono progressivamente sostituiti da tessuto cicatriziale fibroso, conferendo all’organo l’aspetto caratteristico di una struttura alveolare compromessa e destrutturata. Questo fenomeno si manifesta tipicamente nelle fasi avanzate delle patologie interstiziali croniche dei polmoni, segnando un punto di non ritorno nella salute respiratoria del paziente.

Cos’è il polmone a nido d’ape: caratteristiche anatomopatologiche e diagnosi

L’immagine a “nido d’ape” o “honeycomb lung” appare chiaramente nelle modalità TAC ad alta risoluzione: si osservano aree cistiche a parete spessa, di dimensioni variabili da pochi millimetri a diversi centimetri di diametro, spesso raggruppate ai campi polmonari periferici e basali. Queste cavità rappresentano la degenerazione degli alveoli distrutti, sostituiti da tessuto fibrotico e bronchiale, secondo il processo chiamato bronchiolizzazione degli alveoli. La diagnosi di questa condizione si basa principalmente sull’esame radiologico, accompagnato dalla valutazione clinica dei sintomi e, nei casi dubbi, dalla biopsia polmonare. La presenza di un polmone con aspetto a nido d’ape è quasi sempre il risultato finale di una progressiva e irreversibile fibrosi polmonare, spesso di tipo idiopatico, ma talvolta secondaria a malattie autoimmuni, esposizione a tossici, farmaci o infezioni virali.

I segnali silenziosi: sintomatologia e decorso clinico

Gran parte della pericolosità di queste malattie risiede nel fatto che i loro primi sintomi vengono facilmente confusi con banali stati di affaticamento, invecchiamento fisiologico o situazioni di stress. Alcuni segnali d’allarme spesso sottovalutati includono:

- Tosse secca persistente, senza presenza di catarro, che resiste per settimane o mesi e viene spesso attribuita ad altre cause.

- Affaticamento cronico e ridotta capacità di sostenere sforzi anche lievi, come salire le scale o portare la spesa.

- Difficoltà respiratorie che compaiono inizialmente solo dopo sforzi e con il tempo si manifestano anche a riposo.

- Respiro sibilante o rumoroso, soprattutto dopo esposizioni ambientali avverse (fumo, polveri, freddo intenso).

- Sensazione di oppressione toracica e disagio, non necessariamente accompagnati da dolore acuto.

- Ippocratismo digitale: un tipico ingrossamento delle estremità delle dita, segno tardivo di malattia cronica.

- Cianosi, ovvero colorazione bluastra della pelle e delle mucose, dovuta a carenza di ossigeno nel sangue.

Questi campanelli d’allarme vengono spesso ignorati o attribuiti a cause meno gravi. Tuttavia, il loro sviluppo indica la presenza di una compromissione subdola e progressiva della funzione polmonare, con rischio di evoluzione verso insufficienza respiratoria. Nelle fasi avanzate la malattia può coinvolgere anche altri organi quali cuore e reni, aggravando notevolmente la prognosi.

Le cause e i meccanismi di sviluppo della fibrosi polmonare

Le cause alla base del quadro “a nido d’ape” sono molteplici e spesso la loro identificazione è difficile. La forma più nota è quella idiopatica, cioè senza una causa evidente, che si manifesta soprattutto negli anziani e nei fumatori, ma può colpire anche soggetti giovani. Nei casi secondari, le principali cause comprendono:

- Esposizione prolungata a polveri sottili, particolato atmosferico, gas industriali, e sostanze tossiche sul posto di lavoro.

- Reazioni a farmaci o trattamenti chemioterapici.

- Malattie autoimmuni come l’artrite reumatoide.

- Infezioni virali croniche, tra cui le complicanze delle infezioni da coronavirus (SARS e COVID-19), che possono lasciare danni strutturali permanenti.

Il meccanismo patogenetico comune prevede l’attivazione cronica della risposta immunitaria e il rilascio di mediatori infiammatori, che danneggiano ripetutamente il tessuto polmonare. In un tentativo di “riparare” il danno, il polmone produce nuovo tessuto connettivo, che tuttavia va a sostituire le delicate strutture alveolari, rendendo la superficie di scambio gassoso sempre più inefficace e rigida.

Se questo processo non viene individuato e interrotto precocemente, può condurre a cicatrici permanenti, perdita di elasticità polmonare e, nelle fasi terminali, al quadro tipico del polmone a nido d’ape. Questo rappresenta l’esito “cicatriziale” di molte interstiziopatie polmonari, tutte accomunate dal rischio di insorgenza insidiosa e dall’evoluzione spesso fatale.

Prevenzione, diagnosi precoce e prospettive terapeutiche

L’unica vera arma contro la mortalità di queste patologie risiede nella prevenzione dei fattori di rischio e nella diagnosi il più possibile precoce. Sottoporsi a controlli pneumologici annuali, soprattutto per soggetti oltre i 50 anni, fumatori attivi o ex-fumatori e lavoratori esposti a sostanze pericolose, consente di evidenziare tempestivamente i primi segni di alterazione funzionale. La diagnostica per immagini, in particolare la TAC ad alta risoluzione, è il gold standard per identificare la presenza di alterazioni interstiziali e quadri precoci di fibrosi.

Dal punto di vista terapeutico, non esistono al momento cure risolutive per la fibrosi polmonare idiopatica, ma l’impiego di farmaci antifibrotici può rallentare la progressione della malattia, oltre a migliorare la qualità della vita e prolungare la sopravvivenza. Nei casi più severi, il trapianto polmonare resta l’unica opzione risolutiva. L’adozione di uno stile di vita sano, la cessazione del fumo e la gestione delle esposizioni ambientali costituiscono strategie essenziali per limitare i danni alla funzione respiratoria e prevenire l’insorgenza dell’aspetto a nido d’ape.

In conclusione, il polmone a nido d’ape non è solo una descrizione morfologica, ma il segnale di una condizione clinica estremamente seria, spesso subdola e in grado di mettere in pericolo la vita; una “malattia silenziosa” che merita la massima attenzione sia dal punto di vista della prevenzione che della gestione clinica tempestiva.